┏ ┓

2026年結束前的倒數計時

┗ ┛

文:陳彥慈

很感動在這樣的天氣,許多竹圍好朋友仍然前來位於關渡大橋畔的橋頭工作室齊聚。

過去這裡是蛙咖啡,現改由藝術家郭奕臣營運為「橋頭工作室」,是STUPIN駐村平台其中一個實體空間,目前有五到六位藝術家進駐。

而竹圍工作室原址所卸除的招牌與圓筒燈,也被奕臣妥善保存在此。

分享會中,再次亮起的招牌筒燈、調皮愛玩的黑貓,這場景似乎一下把人帶回到以前的竹圍。

2020年,竹圍工作室宣布熄燈後不久,蕭麗虹老師曾接受新樂園藝術空間的訪談,言談中提及結束營運的種種因素,以及她對於未來資料存續的想法。蕭老師期待,竹圍工作室二十五年來的資料庫,能證明「藝術家對於社會是有貢獻的」,也希望透過保存、開放這些檔案,能作為未來世代的研究和參考依據。

不過,2021年底熄燈以後,更困難的部分才剛要開始。

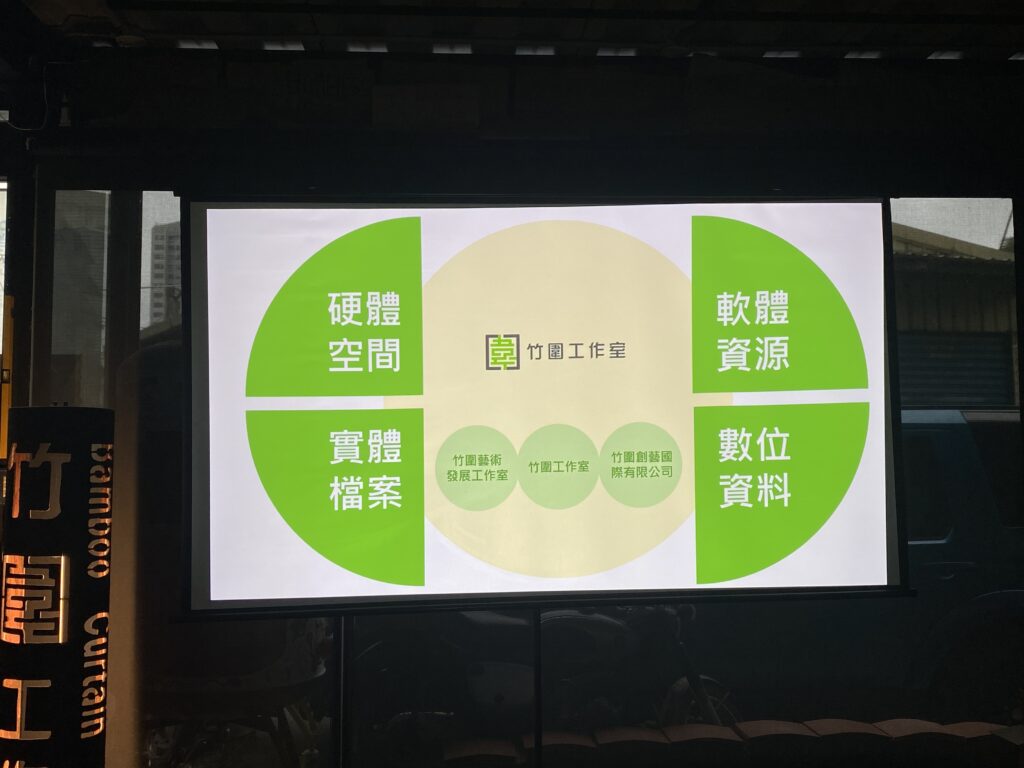

「如何典藏一個藝術機構」不僅是竹圍團隊持續面臨的課題,同時也是格外複雜的挑戰。

竹圍工作室過往涉足的領域多樣,每個時期的核心業務也時常因應時代需求而改變;自九零年代以來的時間跨度、專案的多變形式,也反映在檔案載體的變化上。與此同時,竹圍團隊也受家屬所託,協助著手整理創辦人蕭麗虹老師自1976年來台所留下來的所有實體資料、作品、藏品等。不僅如此,《樹梅坑溪環境藝術行動》相關的藝術檔案,則因其具有高度社會參與、社群互動的特質,更是提高了整理的難度。

綜整這三大主題,團隊必須同時考慮性質差異甚大的資料與物件,在最初欲建立資料整理架構時,就遭遇了很大挫折。此前,竹圍團隊並沒有太多在機構熄燈後,轉向自力典藏的案例可供參考,而傳統檔案學的工作方法,也不能百分百、完全適用於竹圍工作室。

歷經多次架構版本的調整、不斷地卡關與修正,我們持續跟檔案學專家請教,甚至以規模最小的樹梅坑溪檔案先行測試,從頭開始理解如何整理一批檔案。終於順利在許多人的努力與幫助下,建立起以檔案學專業作為基礎,但能反映竹圍本身特質的全宗架構,並保有未來隨著研究而擴充與修正的彈性空間。

隨著2026年底團隊解散的時間步步逼近,檔案整理的架構越漸清晰。同時,我們也意識到這幾年所走過的這段路,無論是期間的歷程與思考、困難與挑戰,對於其他的獨立藝術機構或許能有些幫助,也讓同樣需要整理機構自身檔案的夥伴們,能少繞些彎路。因此,從今年上半年開始,團隊決定規劃舉辦數場「竹圍檔案整理經驗分享會」,逐步向公眾呈現階段性的檔案整理成果和心得。

4月20日的首場分享會中,除了闡述竹圍團隊這幾年間面臨的狀況與挑戰以外,也安排二個類型的檔案整理成果應用展示。這場分享不只是呈現,也是一場:試圖讓藝術機構檔案可被理解、被使用的嘗試。

近年有不少關於蕭麗虹老師的影像紀錄問世,但由國美館委託的後視野傳播事業有限公司──林琬玉製作人與邱顯忠導演,在承製藝術家紀錄片期間,積極與竹圍團隊接洽,希望可以參考第一手材料,以製作能呈現她的藝術家身分、視角更全觀的紀錄片。他們在費心看完由團隊提供的所有相關影像素材的同時,也前往存放藝術品的藝術倉庫,仔細捕捉蕭麗虹老師作品上的表面紋理與細緻的光澤變化。

因為下工夫,讓《觀雲的途徑—蕭麗虹》能夠結合蕭麗虹老師早期留下的珍貴創作畫面,細膩呈現她兼具藝術家、收藏家、文化工作者、空間經營者等等不同的面向。這也有助於讓人們更進一步理解,創辦人的性格如何影響一個藝術機構的形成,以及獨立藝術空間檔案收存範圍的多元特質。

其次則是──竹圍工作室原園區空間與蕭麗虹作品的 VR 展示。

今年初,睿至科技趕在竹圍工作室原址大幅改建之前,將仍保留有空間外貌的局部空間記錄下來,例如:園區的梅樹、餐廳與藝術家簽名牆、園區屋頂的候車椅,以及文件廣場上的紅磚名字等,都在數位空間保留和重現。儘管無法完整記錄空間內部,且部分園區外觀已因改建而有所不同,但仍能讓人窺見幾許過去竹圍工作室的空間氛圍。

另外,他們也藉著蕭老師的「老梯子」在北美館展出的機會前往拍攝,將其轉換為可在VR環境觀看的數位模型,提高觀看作品的自由度。現場除了虛擬實境眼鏡,也利用投影幕同步呈現眼鏡裡的視角,其所呈現的空間感和畫面精細度,也超出了許多人對VR的既定印象。

這是科技進展、晶片算力大幅提昇的成果,同時也呈現出未來藝術機構空間另類保存方法的應用潛力。如同檔案一般,若能在實體空間消失之前,以任意形式先行保存,未來才有機會發展出更多元的加值應用可能。

然而,在這段漫漫長路上,目前最急迫且關鍵的挑戰依然是:在2026年結束後,若仍未找到適合的管理單位或保存實體檔案等相關資源,大部份的物件將面臨被銷毀的危機;且不說數位化所需的高額成本,即便是改以數位資料的延續,數位保存與資料庫維護也並非零成本、無須維護的運作方式。

總而言之,在未來一年半的時間內,我們會繼續尋求公開發表的機會,在分享自身經驗的同時,也積極向外尋求不同資源來保存這批台灣當代藝術史的重要檔案。