「每個人講駐村都有目的性,我來到這裡,要針對這個地方進行藝術計劃或研究,那如果我們能不為任何計劃、不為創作而創作,無為而為會怎樣呢?」STUPIN藝術家工作室駐村平台創始人郭奕臣,跟我們聊起他回到家鄉高雄橋頭,把自家三合院進行「無所事室」,開放創作者駐村的開始。

假如你對駐村有些認識,會知道它遠不如外人所想像的那麼浪漫,而是有份任務清單,等待藝術家一一起去打勾——你得寫駐村申請書,詳細講解學歷、近幾年的工作項目、日後的發表規劃,你更可能被要求開設講座工作坊回饋地方,並在期末時上交一份心得報告。但有沒有可能,有一種「駐村」是既提供免費空間使用,也不強調駐村期間必須進行創作,報告更非硬性要求,隨個人意願撰寫?

聽起來是否太過夢幻不真實?這樣一來藝術家去到當地不就沒事情做了嗎?STUPIN春季駐村計畫「無所事室」正是要告訴你,即使你來了不刻意找事做也無所謂。

高雄橋頭三合院工作室進行STUPIN春季駐村計畫「無所事室」。

「我每次回到都市,說話腳步都會不自覺加快。如果能慢下腳步,去看身邊的人、風景、土地,也許我們能在這個不斷變化、所有人都被趨勢潮流帶著走的環境中,找到值得留下來,而且更為深刻的東西。」郭奕臣說:「高雄橋頭是我的老家,也是可以放慢腳步的地方。讓我能夠重新調整,在心靈和精神上得到緩和,更接近創作本質的狀態。」

處於放空、不基於任何目的進行計畫,直到最初靈感形成。假若駐村的本意,是讓藝術家有機會在異地休息沉澱,探索靈感,那麼與其指派額外的任務加重負擔,如何讓創作者好好的生活、自我深化,或許才是整件事情的要領。這是「無所事室」計畫的實驗性所在。

「台灣近年很喜歡談地方創生,把藝術家帶到相對偏遠、沒資源的鄉下做藝術活動。但它到底是什麼?從外部導入某樣人事物到地方上嗎?如果是,那我的計畫就與這種「地方創生」模式背道而馳。因為在我眼中,橋頭並不缺藝術,反而是我,以及許多與我有相似感覺的人,需要像橋頭這樣一塊土地。」

高雄橋頭三合院工作室附近的稻田。

橋頭三合院工作室,前身是郭奕臣與其家族的老宅,也是藝術家渡過童年的其中一處場所,直到十歲才和家人一起搬到三合院旁新建的透天厝。在發現位於八里的新工作室以前,他一度想回高雄,也為此打理過三合院裡外,而在今年,該處也登錄為STUPIN藝術家工作室駐村平台的空間。藝術家形容,STUPIN的概念有點像鄉下地方以物易物的方式,只是交易的物品變成空間人脈資源,「把自己的老家整理出來做免費分享,也是種互惠——對我而言,居住空間結構不同,人跟人的情感交流就截然不同,在物理上把空間和地理打開,也許情感、精神性的東西就能夠釋放出來。」

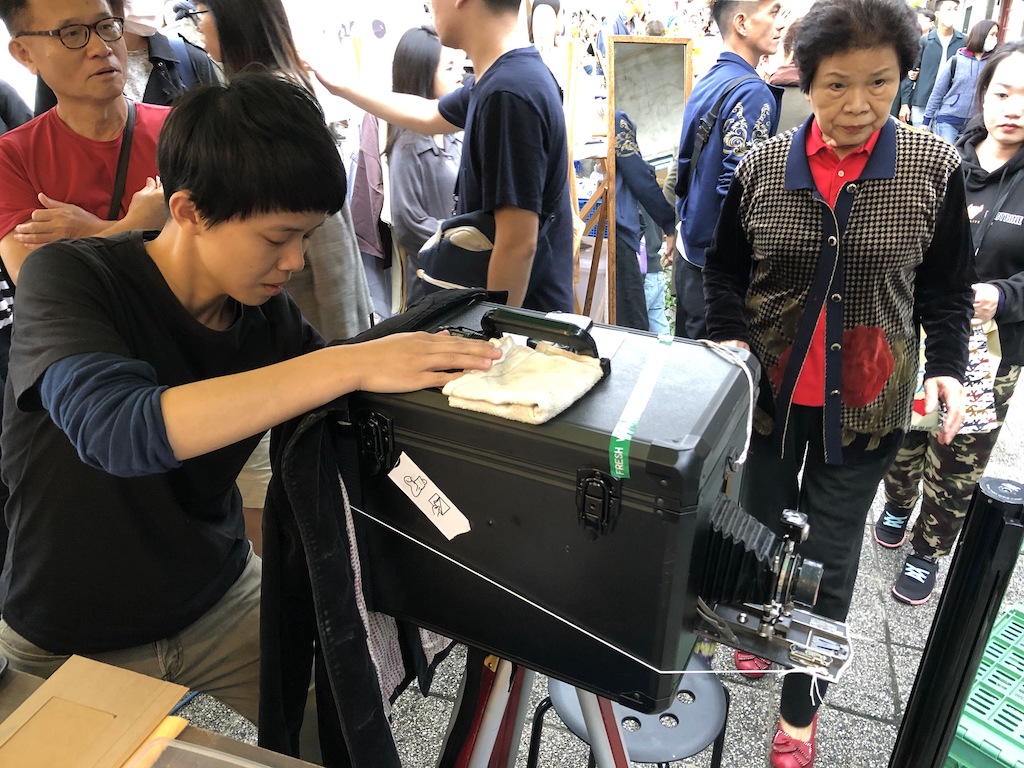

他聊起四月份入駐的翁千筑創作為例,她原本以木雕為主,來到橋頭後由於缺乏熟悉的材料,重回原點使用水墨,將三合院空間造型轉換為創作元素,完成現地製作作品。對郭奕臣而言,那就像通過不同的眼睛,重新觀看小時候記憶中的家。另外一位駐村者陳姿華,以銀鹽攝影進行創作,在駐村期間持續擴充其肖像計畫。該種攝影法由於需要較長的拍攝時間,要拍好一張肖像照,除攝影師與被攝者得充分信任彼此,也需要沉住氣。駐村者們都很享受這一小段與自己相處的時光。

駐村者翁千筑使用水墨,將三合院空間造型轉換為創作元素,完成現地製作作品。

駐村者陳姿華,以銀鹽攝影進行創作,在駐村期間持續擴充其肖像計畫。

STUPIN春季駐村計畫於4月至6月開放藝術家進駐,每次一人,以一個月為限。為什麼是三十天?藝術家的答案很簡單,因為放空一整個月,對感受橋頭的鄉下生活剛剛好。「所謂地方創生,應該回頭去看居民與土地的本質,人與人的相處,才是藝術產生的地方。對我來說也是一樣,橋頭三合院工作室作為STUPIN計劃的其中一環,我想處理的核心是自己跟家人間的關係,是我跟橋頭這個地理位置的關係。」

郭奕臣說,每次回橋頭老家,他都會思索到底是什麼樣的生命經驗致使他成為如今的自己——讓他在台北生活了二十二年,讓他踏上藝術家之路。比如,「無所事室」的部分發想,可能源自於農田間閒晃、無所事事的童年時光,前期作品中揮之不去的「缺席」的影子,則反映了父親離世……作品的歷程演變,都是生命經驗的折射,都可追溯到對原生家庭的記憶。

橋頭三合院工作室空間之一。

橋頭三合院工作室空間之一。

駐村藝術家翁千筑與郭奕臣的母親合照。

而現在,他還希望透過駐村創作者的第三者角度,去觀察創作者和家人的互動。「駐村創作者的互動對象除了村子裡的長輩,還有我母親,她是熱心的人,我也請她適時照應協助藝術家。」郭奕臣補充道,截至目前為止,雙方對此次駐村的評價都很高。創作者為難得入住三合院的機會興奮,被地方上純樸民情打動,而他的家庭也因為頻繁接觸到不一樣的訪客,讓家人之間的互動也出現微妙的變化。

郭奕臣認為,台灣當前的藝文環境還是太仰賴補助,一方面主管機關在策畫文創或駐村空間時,對空間的本質欠缺足夠的思考,二方面由於行政程序和思維邏輯皆已固化,創作者也摸索出計劃書該怎麼寫,以致出現各個駐村地點均質化現象,「這樣的地方創生是危險的。補助終有一天會消耗完,所以我寧可用藝術家社群自給自足的方式,走不一樣路,假如這些大型駐村單位有天想要改革,也可以有個參照的案例。」他笑道:「坦白說,STUPIN的資源其實有限,但形式上越是跟其他駐村計劃不同,我就越想嘗試——我是用藝術家的角度在思考這件事情的。」

▌採訪報導:康樂