在三合院的日子,陽光很好、視野很開闊。最初的開始,我很擔心待在這裡的日子會讓我跟「藝術」分離,來到此地前做了很多的調查與規劃,把所有美術館與藝術空間的展覽都安排了一遍,也寫了周密的創作與寫作計畫,生怕我「掉隊」。但是過了好幾天的陽光曝曬後,其實「生活」才是藝術的養分,或是某些人會認為源自於我們生命本質的經驗,即是當代藝術的本質。

我曾經在約翰・杜威在《藝術即經驗》的書中讀到:「就算這是個粗糙不成熟的經驗,只要是真實的,也比那些和現實生活無關的物品更能啟迪審美經驗的固有天性。」那麼更能夠啟迪審美的「真實經驗」,又是什麼?

在藝術大學時,某些承接卡布羅真傳的創作者,會重複且瑣碎的從事某一件事,例如:不停的沿著白線走路、不停地開關門或者是瘋狂地喝水等等。卡布羅認為這些重複一段時間的行動,成為從事者生命流動中的一部分,讓經驗變得「有形」、「可見」並且可以被討論,如此一來作品並非由藝術內部誕生,而是意義的內涵才是藝術。而言總之,卡布羅希望了解日常生活,那些平凡的肌理擁有詩歌的感受。但是對於我來說,看著同學們如苦行僧重複一遍又一遍的日常動作,無法感受到生活中意義的感受,我只有感受到猶如生產線上重複擰螺絲的作業員的苦痛,更像是反省流水線上桎梏人性的資本社會。

直到前往橋頭的我才能夠理解這些生活的意義是什麼,解放在陽光下的是「無所事事」,當生活並未帶有一定目標的時候才得深刻得體會何謂生活,每一個日常中的行動都是飽含意義。放在偶發藝術中,只有這樣的觀眾才是有所昇華的,是否能閱讀藝術在於觀者的生命經驗。

在往後的日子裡,「船到橋頭自然直」這句話貫穿了整個駐村時光。於是我開展了沒有特定目的與計畫的生活體驗:無論是追逐垃圾車、還是看著天空的雲揣測今日是否有午後雷陣雨,甚至是今天小吃店的老闆會不會突然決定不營業,日常的生活充滿隨機與偶然。鬆散的無法預期,沒有辦法按表操課,但是這樣才是一個「生活」。

作為一個藝術書寫者的文章產出,在許多時候並不會被認為是一種創作產出;因此能夠擁有一個駐村的機會,對我來說是非常的難得。

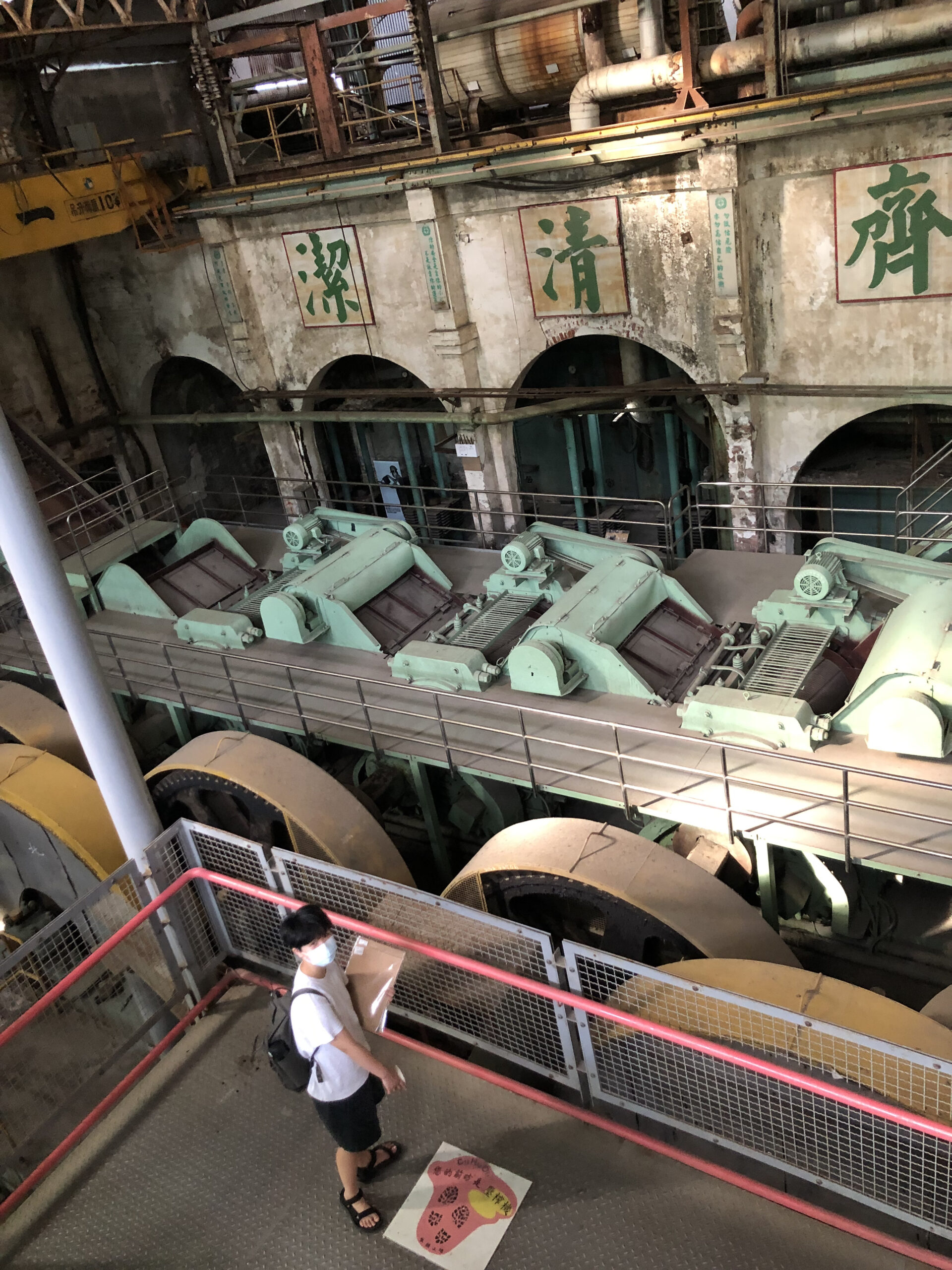

初來橋頭時,Stupin的創辦人郭奕臣帶我去了糖廠,那邊跟記得的一樣很寬闊,但是被好好的整修過了,以前大學時候也曾翻進去的廢墟也都不復存在。跟主辦人口中描述洗勺後的糖廠秘密基地,也大不相同。我想我們長大了以後,周圍一切都似乎變得更加美好,但是某些東西卻一去不回來。

擦身而過的細碎故事

在三合院的日子無法預期而缺乏一個連貫性,但是生活就是如此,透過許多細碎而充滿意義的行動組成。

|

三合院正門上大大地寫著「汾陽」二字,突然想起高中時期,學校旁邊的內湖郭氏古宅(郭子儀紀念堂)上面也是提著大大的「汾陽」二字,不知道內湖與橋頭的兩家郭氏是否有關聯。

|

在科工館附近閒逛時,巧遇一位有著外省口音伯伯,他問我澄清湖怎麼走?作為一個外地人只好使用google map查詢,沒想到兩者相距7公里多,步行要一個多小時。伯伯瀟灑一笑,他說他想去澄清湖旁邊的軍人公墓幫從前的弟兄上香,反正以前的路走多了不差這一個小時,只是現在要一個人走了。

|

駐村在此曬了一個月的陽光,日子也跟著慢下來,生活變成一種感受,時間在身體流逝、在田間瀰漫,日常原是如此純粹的事情。

|

文章走到結尾,除了感謝Stupin給的這個機會,也非常感恩郭家人的照顧,端午節的時候還特地幫我準備粽子、還有超美味咖哩,隨時照看讓我備受榮幸。